摘要:本文从认知语言学的角度,简述概念转喻研究的最新进展,分析其发展脉络,展望未来的发展路径与方向。文章首先回顾了研究范式的转变:从修辞到认知;其次讨论了近年来概念转喻研究新的进展,如转喻触发语、转喻的认知功能研究;最后展望了概念转喻研究未来发展的方向,建议加强英汉转喻对比与相关实践领域——如翻译理论与实践、语言教学——的研究。

关键词:概念转喻;修辞;认知;语法转喻;隐喻

DOI:10.12002/j.bisu.483

作者:魏在江

引言

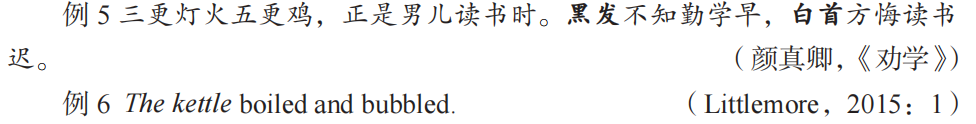

20 世纪 80 年代,认知语言学家只是在论述隐喻时顺便提及转喻。20 世纪 90 年代以后,情况大为改观,转喻研究领域涌现了一大批有影响的专著和论文集。学者们逐渐认识到,转喻在本质上是一种认知手段,转喻和隐喻都是人类认知的重要方式,在一定程度上,它比隐喻更能影响我们的思维和行动(Panther & Radden,1999;Taylor,1995;Radden & Kövecses,1999)。同时,转喻可以体现在语言的各个层面上,如例 1 和例 2。

例 1 中国人的饭碗要牢牢地端在自己的手上。

(党的二十大报告)

例 2 The White House isn’t saying anything.

(Lakoff&Johnson,1980:38)

例 1 中的“饭碗”代指中国人的吃饭问题,例 2 中的 The White House 用来指代美国政府,两个例子都具有转指的特征,也非常生动形象。传统修辞学称此类现象为借代,认知语言学则称其为转喻,并在其前加上“概念”,称为概念转喻。20 世纪 80 年代以前,隐喻和转喻的研究主要是在修辞学的范围内进行的。Lakoff & Johnson(1980)所著《我们赖以生存的隐喻》一书具有划时代意义,大大提升了隐喻和转喻研究的层次,突破了原有的研究范围。可是,在相当长的时间里,概念转喻的研究仅仅是从属于概念隐喻的研究。近年来,情况大为改观,Taylor(1995)、Panther & Radden(1999)等语言学家认为转喻比隐喻更为基本、更重要。概念转喻研究经历了从修辞到认知的巨大发展和飞跃,越来越受到学者们的重视。本文将从认知语言学的角度,结合英语和汉语中的实例,就概念转喻研究的最新进展、转喻的认知功能、认知与体验基础进行论述,并阐释汉语的转喻特性,分析其发展脉络,展望其未来的发展路径与方向。

一、研究范式的转变:从修辞到认知

概念转喻的研究以往主要是在修辞学的范围内进行的。亚里士多德的《诗学》和《修辞学》都注意到了隐喻和转喻,现代结构主义语言学家罗曼·雅各布森第一次确认了隐喻与相似性、转喻与邻近性之间的直接联系(Jakobson,1971)。Metonymy 一词是从古希腊语 μετωνυμία(metōnymía)派生而来的,意思是“名字的变化”(a change of name)。《韦氏新国际大词典》(第 3 版)(Webster’s Third New International Dictionary,3rd Edition,1971)将转喻定义为:一种修辞格,用一个事物的名字替代相关的另一个事物的名字。根据《大不列颠百科全书》(Encyclopaedia Britannica,1985),转喻是一种修辞格,指的是一个物体的名称或一个概念被一个与原来的名字紧密相关的词语所替代。《牛津简明语言学词典》(第 3 版)(Concise Oxford Dictionary of Linguistics,3rdEdition,2014)认为,转喻是一种修辞格,是指一个词语或表达法正常地或非常严格地被用来替代与之相关的事物。陈望道(2001:82)在《修辞学发凡》中论述了借代修辞格,第一次明确地将借代定义为:“所说事物纵然同其他事物没有类似点,假使中间还有不可分离的关系时,作者也可借那关系事物的名称,来代替所说的事物。如此借代的,名叫借代辞。”借代的修辞效果可以用 16 个字进行概括:以简代繁、以实代虚、以奇代凡和以事代情。借代的方法很多,主要有以下两种:

①部分代整体:用事物具有代表性的部分代本体事物

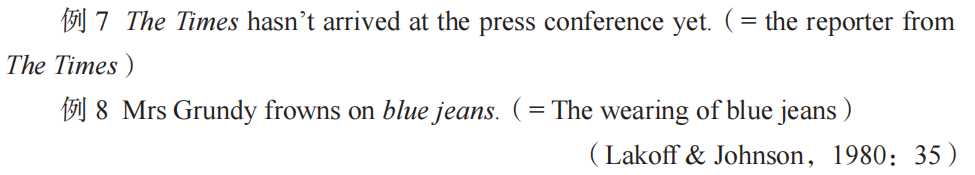

同时,Lakoff & Johnson(1980)把转喻分成了 7 种:①部分代指整体;②产品出品人代指产品;③使用的物体代指使用者;④控制者代指被控制者;⑤机构代替负责的人;⑥地点代替机构;⑦地点代替事件。Lakoff & Johnson(1980)中的分类不够全面,仅仅限于指称,他们将转喻置于隐喻之下,仅用了9 页的篇幅论述转喻,明显低估了转喻的作用。Radden & Kövecses(1999:21)提出了一个广为接受的转喻概念:

转喻是在同一个认知模式里,一个概念实体(源域)提供另一个概念实体(目标域)的心理可及。

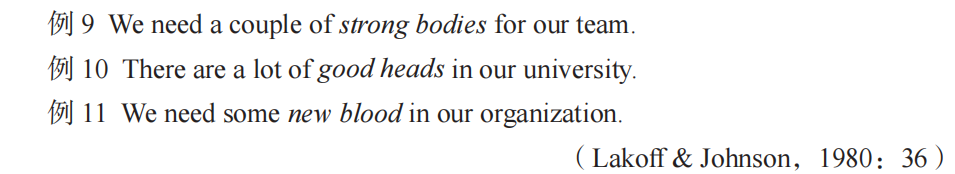

与传统的定义相比,这一定义凸显了转喻作为一种认知机制的特征,强调转喻是一种基本的认知方式,是在同一理想化认知模型下源域凸显或激活目标域的认知过程。转喻不仅仅是语言的,更多是思维的和认知的,如例 9—11:

例9 中,名词短语 strong bodies 指代 strong people。例 10 中,good heads指称 intelligent people,二者具有概念上的近邻性。例(11)中的 new blood 指的是 new people。再如,例 12 和例 13 中的“手”与“面孔”都是转指概念“人”。可以看出,转喻是在同一个认知域(domain)中的一种“代替”(stand for)的关系。转喻的目标义是凸显的,而来源义是作为背景的。

例 12 最近单位来了许多新手。

例 13 新学期我们班来了很多新面孔。

Gibbs(1999)强调,我们用转喻说话和思考,转喻是人们平常说话和思考的方式。语言学家从多维理论视角对转喻进行了分类研究。Panther & Thornburg(2003)从语用的角度出发将转喻分为 3 类:指称转喻(referential metonymy)、谓 词 转 喻(predicational metonymy) 和 言 外 转 喻(illocutionary metonymy)。Wachowski(2019:1-2)认为转喻主要有以下特点:①转喻不仅仅是一种语言关系,更重要的是一种概念现象;②转喻是一个认知过程,在转喻模型中一个概念不仅是另一个概念的替代,通过解读其与另一个概念的关系,使得该概念更容易被理解;③转喻体现在理想化的认知模型中,是一种相邻关系;相邻关系不仅仅是物理性的,而且也是概念性的。这些论述和 Panther 等人关于转喻的分类大大拓展了转喻研究的范围。这些研究提示我们,转喻并不局限在指称转喻这一类,应从更广更宽的角度着手,重新认识转喻的地位和作用。转喻作为人类重要的认知方式,在语言的词汇、句法、语义、语用和语篇中都非常常见,是一种极为普遍的语言现象。

点击链接浏览本篇全文:

https://journal.bisu.edu.cn/CN/10.12002/j.bisu.483

公众号“二外学报”或至本刊官方网站阅读全刊。

作者信息

魏在江,广东外语外贸大学英文学院教授,国家重点文科基地外国语言学及应用语言学研究中心兼职研究员,博士生导师,510420,研究方向:认知语言学、对比语言学等。电子邮箱:weizaijiang@163.com

特别说明:本文仅供学习交流,如有不妥欢迎后台联系小编。

– END –

转载来源:二外学报

转载编辑:柴璐璐