【作者简介】

翻译技术的理论研究:问题与路径

0. 引言

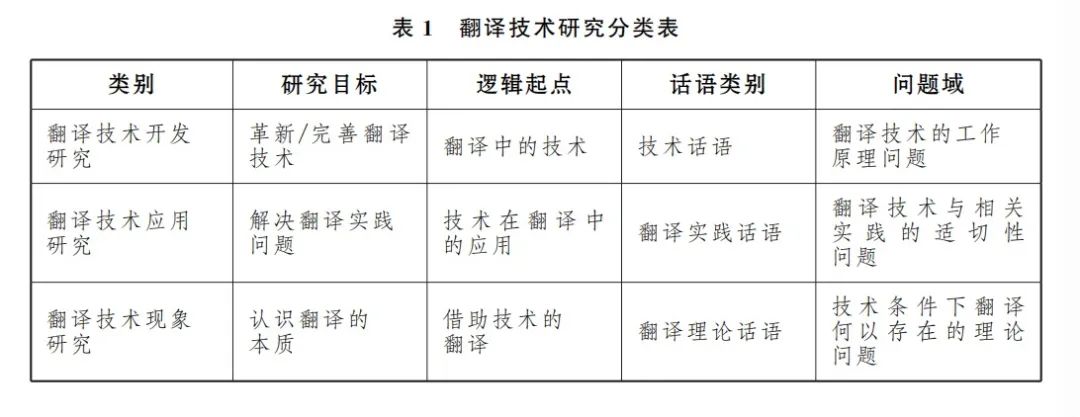

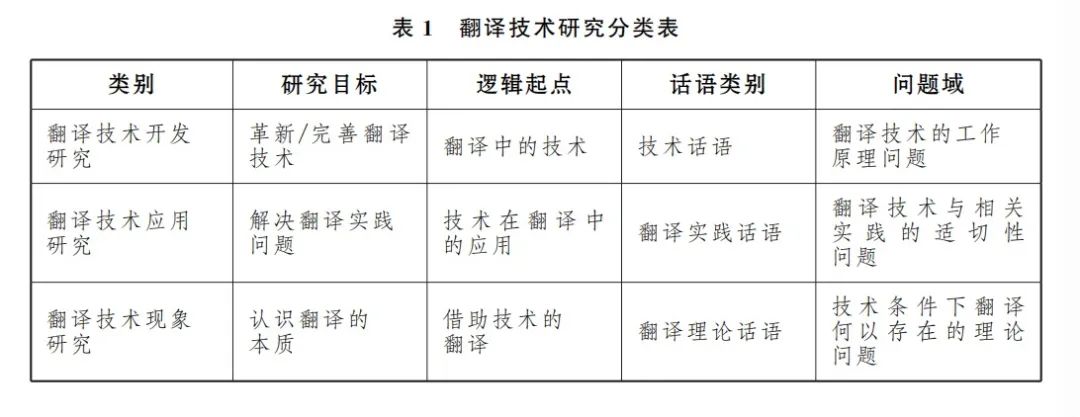

1. 翻译技术研究的现状与类别

2. 翻译技术研究的理论路向

3. 翻译技术研究的理论命题

4. 结语

特别说明:本文仅用于学术交流,如有侵权请后台联系小编删除。

【作者简介】

翻译技术的理论研究:问题与路径

0. 引言

1. 翻译技术研究的现状与类别

2. 翻译技术研究的理论路向

3. 翻译技术研究的理论命题

4. 结语

特别说明:本文仅用于学术交流,如有侵权请后台联系小编删除。

电话:15811379550

邮箱:yuxiang.ding@lingotek.cn